💬 网友热评:

- @绿茵诗人: “见过凌晨四点的训练场,拍过暴雨中的点球大战,记者们是用镜头替我们触摸足球温度的人啊!致敬所有坚持者🌹”

- @丸子要自律: “看完更想当足球记者了怎么办?!虽然知道会秃头,但能和热爱的事业共生好酷!12”

- ⚽️战术板bot: “别只盯着骂他们的提问!没有这些前线记者,我们连球员赛后说了啥都不知道,多给点理解吧🙏”

- @卡塔尔锦鲤: “以前觉得记者光鲜,现在才知道他们用颈椎病换新闻,用胃病换独家。请珍惜还在一线写长文的体育媒体人📝”

- ⚡️足球充电站: “流量至上的时代,还有人愿意为小球队做深度报道,本身就是浪漫主义胜利啊!4”

🌟 破茧微光:那些照亮前路的瞬间

当杜塞尔多夫球场亮起“所有人的足球”标语时13,当免费入场政策让5万观众为德乙比赛沸腾时,记者们又重燃热血:“这才是体育本该有的样子!”⚽️ 前军报记者吴刚转型公安后仍感慨:“深入现场的本能刻在骨子里,揭露真相的使命感从未消退。”15 或许正如网友@追风老张 所说:“我们吐槽记者的‘爹味提问’,却忘了他们是为数不多还在守护体育纯粹性的人。”

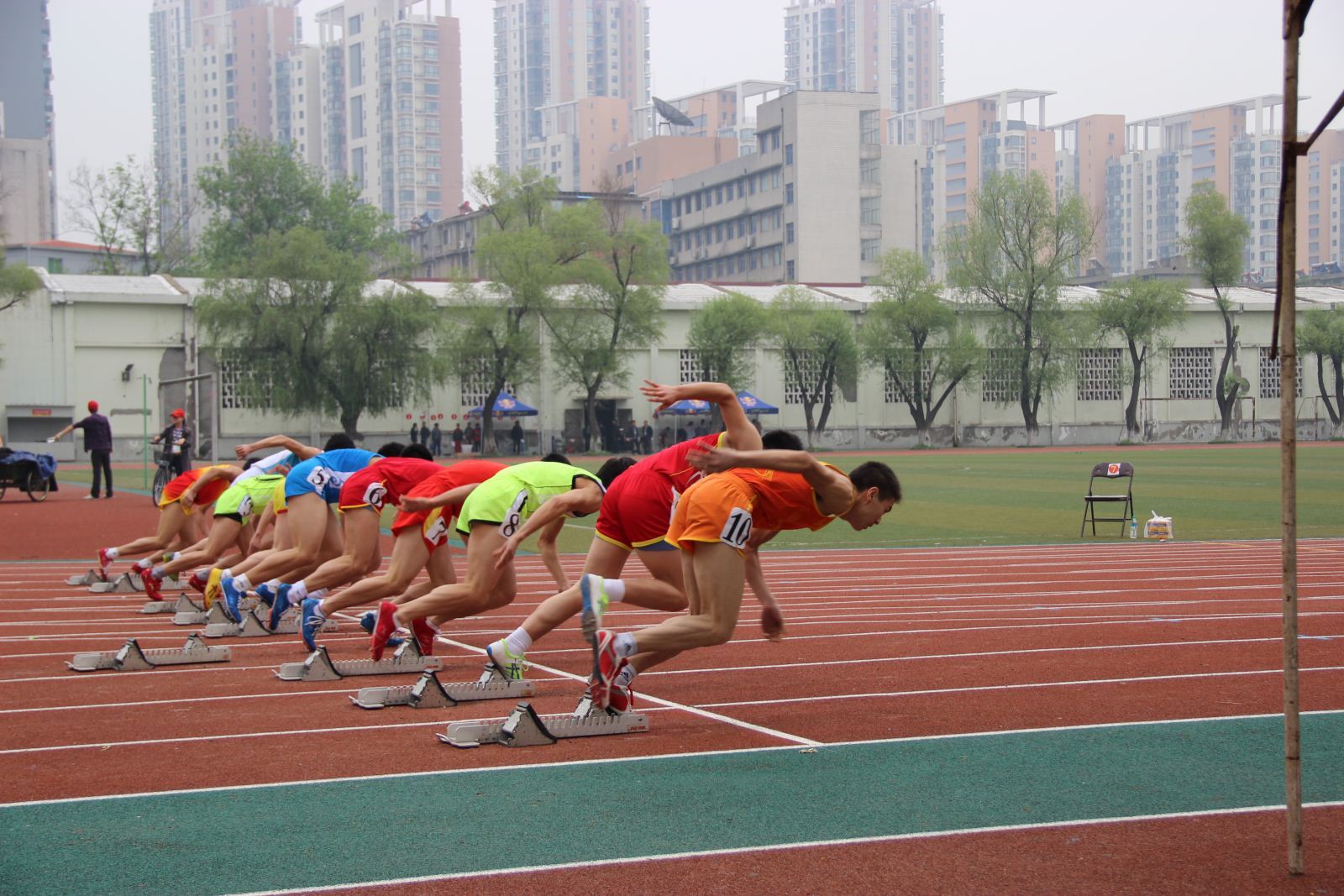

🏃♂️ 奔跑的日常:身体与时间的极限拉扯

凌晨3点窝在机场旁的小旅馆写稿12,赛后混合区扛着设备追堵球星16,周末被比赛“绑架”成空中飞人6……这就是当代足球记者的常态。一位从业者自嘲:“世锦赛期间每天刷出1万步,剪不完的片子像催命符,连睡觉都是碎片化的。”💦 体能消耗只是冰山一角——台风天淋雨拍摄、跨国出差倒时差、突发新闻24小时待命,连资深记者马德兴都感叹:“现在不仅要写稿,还得秒变剪辑师,和自媒体拼手速。”4

💔 精神突围战:理想主义者的荆棘路

“报道奥运会被骂‘不专业’,其实我们多数人都是身兼数职的‘临时工’。”某地方记者透露,全国能养专职体育部的媒体已不足10家10。💰 收入与付出严重失衡——熬夜写的深度报道阅读量不及明星绯闻,但95后记者小林仍坚持:“看见小球员哭着加练的瞬间,就觉得记录这些微光值得。”✨ 更有驻外记者在战火纷飞的敖德萨报道足球,用俄语采访当地球迷:“体育是战争阴霾里的止痛药。”1

📱 技能变形记:从笔杆子到“六边形战士”

传统报道模式正被流量时代碾碎。一篇深度稿件的诞生,需要同时满足“短视频素材+直播预热+金句提炼”的全媒体需求。👩💻 有记者调侃:“以前写千字特稿是荣耀,现在10秒爆款视频才是KPI。”10 更残酷的是,专业壁垒正在消融——自媒体博主用手机直播抢走独家画面,非科班出身的泛文化记者写出《女孩走上10米跳台》等现象级报道4,逼得传统记者既要深耕行业资源,又要修炼拍摄、剪辑、数据分析等十八般武艺。

🌍 体育足球记者生存图鉴:用镜头与文字对抗世界的疲惫感

相关问答